的变3年虚拟深度资产观察监管局与机遇全球

作为一个长期关注金融科技发展的观察者,每次谈到加密货币的监管问题,我的心情总是很复杂。理想中的区块链世界应该是去中心化、自由开放的,但现实是,各国政府正在用令人惊讶的速度将这一新兴领域纳入监管框架。这就像看着一匹野马被驯服——虽然少了些野性,但或许能跑得更远。亚洲的监管风向标新加坡一直是我眼中最值得研究的案例。记得2019年去参加亚洲区块链峰会时,当地政府官员对加密市场的开放态度让我印象深刻。但三...

作为一个长期关注金融科技发展的观察者,每次谈到加密货币的监管问题,我的心情总是很复杂。理想中的区块链世界应该是去中心化、自由开放的,但现实是,各国政府正在用令人惊讶的速度将这一新兴领域纳入监管框架。这就像看着一匹野马被驯服——虽然少了些野性,但或许能跑得更远。

亚洲的监管风向标

新加坡一直是我眼中最值得研究的案例。记得2019年去参加亚洲区块链峰会时,当地政府官员对加密市场的开放态度让我印象深刻。但三箭资本和FTX事件后,这个"花园城市"明显收紧了监管。MAS(新加坡金融管理局)采取了相当精细的分类监管:将虚拟资产分为证券型、支付型和功能型三种,分别适用不同法规。

今年8月,新加坡推出的稳定币监管框架尤其值得注意。他们创造性地设计了"MAS监管的稳定币"标签,这让我想起超市里的有机食品认证——给合规产品贴上"官方认证"的标签,既保护消费者,又鼓励行业自律。

香港的转变则更具戏剧性。去年10月那份宣言发布时,许多从业者都以为只是政治表态。但今年以来,香港用实实在在的政策动作证明了自己的决心。我有个朋友在香港运营交易平台,最近经常抱怨申请牌照的繁琐流程,但也不得不承认,明确的规则总比随时可能降临的"监管大棒"要好。

中东的野心与欧洲的统一

迪拜的监管创新令人耳目一新。去年成立VARA时,很多人质疑这个全球首个虚拟资产专门监管机构的必要性。但今年2月发布的条例证明了他们的远见——采用分阶段的许可制度,既控制风险又不扼杀创新。记得上个月和一位在迪拜工作的同行聊天,他说当地政府对待Web3的态度就像20年前对待房地产一样热情。

欧盟的MiCA法案则是另一个里程碑。150页的详尽法规,为27个国家提供了统一框架。我在布鲁塞尔的朋友告诉我,这份法案的通过过程充满戏剧性,最终版本是各方利益激烈博弈的结果。虽然复杂,但至少给行业提供了确定性——这在如今碎片化的监管环境中显得尤为珍贵。

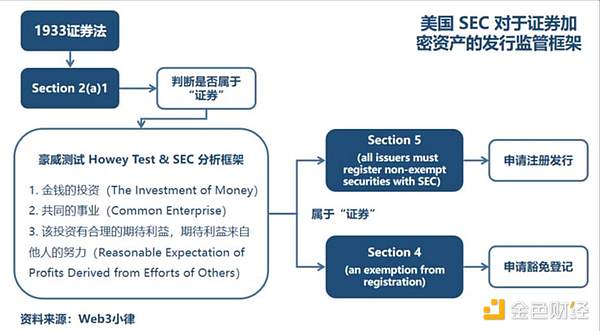

美国的监管困局

说到美国,情况就复杂得多。SEC主席Gensler的强硬立场让许多项目方夜不能寐。去年参加纽约的一个行业会议时,我亲耳听到一位创始人抱怨:"我们不是在创新,而是在努力不被起诉。"

但美国市场的重要性又让所有人无法忽视。比特币现货ETF的拉锯战就像一场漫长的法庭剧,每次临近决定日期,整个行业都屏住呼吸。我个人认为,贝莱德等巨头的入场可能最终会撬动监管的坚冰——毕竟,华尔街向来知道如何影响华盛顿。

新兴市场的差异化路径

日本从Mt.Gox事件的阴影中走出,展现了令人敬佩的政策韧性。他们的《资金决算法案修订案》为稳定币提供了全球领先的法律框架。而韩国的"泡菜溢价"现象则生动展示了散户热情与监管的微妙关系——新通过的《虚拟资产用户保护法》能在多大程度上改变这一现象,还有待观察。

特别值得一提的是釜山的区块链城市计划。去年拜访这座港口城市时,当地官员对数字资产的热情让我印象深刻。他们不只是想建交易所,而是希望打造完整的生态系统——这种"特区式"的发展模式或许能为其他国家提供借鉴。

全球化监管的前景

G20推动的统一框架是个积极的信号。9月在新德里达成的共识虽然还比较宏观,但至少表明主要经济体已经认识到跨境协调的必要性。不过考虑到目前的国际政治环境,我预计这个过程会比许多人希望的更漫长。

展望未来,我认为行业需要做好长期与监管共舞的准备。就像互联网早期经历的那样,规范化的过程虽然痛苦,但却是大规模采用必经的阶段。对于那些真正相信区块链价值的人来说,这或许是证明这项技术韧性的最好机会。

- 以太坊面临关键抉择:4700美元关口决定后市走向2025-09-14 15:37

- 比特币市场暗流涌动:本周或是黎明前的最后黑暗?2025-09-14 14:58

- 博灏香港:华尔街传奇的东方新篇章2025-09-14 14:34

- Web3社交革命:下一轮牛市的引爆点还是泡沫?2025-09-14 14:14